Reinhard Wolschina: Epitaph für J.C. (2003)

Reinhard Wolschina wurde am 31. August 1952 in Leipzig geboren und verbrachte insgesamt fast fünf Jahrzehnte seines bisherigen Lebens in Weimar. Seine Wirkungsgeschichte an diesem Ort umfasst seine musikalische Ausbildung an der Spezialschule für Musik Weimar ab 1967 – dort wagte er die ersten Schritte in der Kunst des Komponierens – sowie sein anschließendes Studium an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT (HfM) ab 1970.

Wolschina war tief involviert in seiner Zeit an der HfM: Nach seinem Studium gründete er 1977 die Konzertreihe Neue Musik im Saal am Palais, unterrichtete selbst ab 1987 das Fach Komposition und rief im Jahr 1990 das Studio für Neue Musik ins Leben. Schließlich erlangte er im Jahr 1992 eine Professur für Komposition und Musik-theorie.1 Neben seiner Arbeit und seinem musikalischen Engagement widmete er sich auch weiterhin seiner Leidenschaft für das Komponieren.

Rund achtzig Werke schuf er bisher,2 darunter sein Epitaph für J.C. für zwei Flöten und eine Harfe.

Die etwa sechsminütige Komposition wurde am 24. August 2003 in Erfurt uraufgeführt – mit Katharina Hanstedt an der Harfe, Joy Dutt und Frieder Gauer an den Flöten. Die Wahl der Instrumente begründete Wolschina mit seiner Vorliebe für Kammermusik in untypischen Besetzungen. Er kennt die Flöte und die Harfe als Instrumente gut.3

Die Flöte verfügt über ein breites Spektrum an Farben und erzeugt in der Höhe einen durchdringenden, kraftvollen Klang, während sie in den tieferen Registern eine ange-nehme Sanftheit besitzt. Durch die Kombination zweier Flöten wird somit der volle Klangumfang erreicht. Mit dem Einsatz der Harfe entfalten sich schwingende Klang-zustände mit träumerischer Wirkung, welche die Idee hinter dem Epitaph – die Erinnerung an und Wertschätzung von Johann Cilenšek – hervorbringen.4

Frieder Gauer war es, der Wolschina zur Komposition anregte.5 Als Leiter des Vereins und Ensembles musica rara Erfurt ist es ihm ein Anliegen, Werken derjenigen Tonschöpfer, die einst populär waren, jedoch in Vergessenheit geraten sind, bzw. selten gespielten Werken großer Komponisten eine Plattform zu bieten.6 Er ist wohl vertraut mit der tiefen Verwurzelung vom Schaffen Cilenšeks in Thüringen und beauftragte Wolschina aus diesem Grund mit einer Komposition zu dessen Ehren.

Anlässlich dessen 90. Geburtstag und fünften Todestag widmete er sein Epitaph für J.C. also Johann Cilenšek. Inspiriert wurde er von seiner engen Verbundenheit und Dankbarkeit, die er ihm gegenüber empfand. Cilenšek war Wolschinas Kompositionsprofessor; zu ihm pflegte er während seines Studiums wie auch darüber hinaus stets eine besondere Verbindung. Wolschina betrachtet das Epitaph daher als eines seiner bedeutendsten Werke.7

Darin verarbeitet er nicht zuletzt Elemente, die an Cilenšeks Leben und Werk angelehnt sind. Zum Beispiel lassen sich die Metronomangaben ♪ = 85 und ♫ = 42–43 auf seine 85 Lebensjahre zurückführen.8 Zudem findet sich in der Partitur eine Vielzahl an Spielanweisungen zu Tempo und Dynamik, welche aufgrund der versteckten Hinweise auf Cilenšek präzise einzuhalten sind.

Das Epitaph für J.C. ist in drei Teile gegliedert: A, B und C. Das Werk beginnt mit dem A-Teil (Takt 1–16). Diesem schließt sich der B-Teil an (Takt 17–37), welcher in den C-Teil (Takt 38–51) überführt. Am Schluss setzt der A-Teil erneut ein (Takt 52–85).9

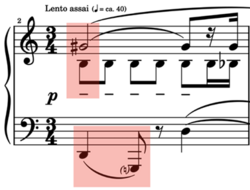

In beiden A-Teilen bezieht sich Wolschina auf einen Akkord aus dem zweiten Satz der 1960 komponierten Sonate für Oboe und Klavier von Cilenšek:10

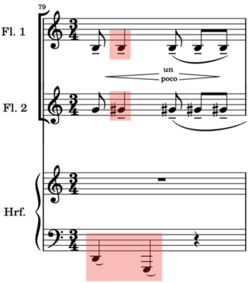

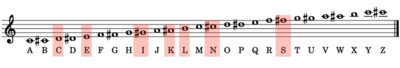

Im B-Teil arbeitet Wolschina mit einem 8-Ton-Thema, das aus den Buchstaben von Cilenšeks Namen abgeleitet ist. Beginnend ab dem c‘ werden die Noten mit Buchstaben des Alphabets in chromatischen Schritten besetzt und nachfolgend in eine Melodie umgesetzt:

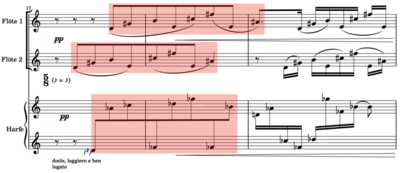

„Die Melodie wird in den nächsten Takten des Teil B durch fließende kanonische Veränderungen polyphon in allen drei Instrumentalstimmen fortgeführt und erreicht dabei [den] harmonisch geprägten Gesamtklang; ein Weg, wie Wolschina oft in seinen frei dodekaphonischen Werken hörbaren Zusammenhalt erreicht. Konkret werden an dieser Stelle der Partitur Cilenseks acht Namenstöne in Verbindung mit den, zwölftönig betrachtet, ergänzenden vier Tönen in Verbindung gebracht.“11

„Der kurze und rhythmisch pulsierende C-Teil […] stellt ein frei 12-töniges Spiel mit Intervallen dar, das von zwei aleatorischen 12-Ton-Feldern flankiert wird.“12

Die Intervalle werden ab der kleinen Sekunde stufenweise erweitert, wobei der Höhepunkt mit der Quinte erreicht wird. Diese erinnert durch ihren kräftigen und hymnischen Klang an feierliche, dankende Worte – vom Schüler an den Lehrer.

Der zweite A-Teil beginnt zwar heller, da dieser um eine kleine Terz erhöht ist. Das Ende zeichnet sich dennoch durch traurige und dunkle Klänge aus.

Die Namensmelodie von Cilenšek wird in den Takten 66–73 weit auseinandergezogen; ein übermäßiger Dreiklang bewegt sich gleichzeitig abwärts und verstärkt den zunehmend dunkleren und tieferen Klang.13 Eine Generalpause mit absoluter Klangstille und Bewegungslosigkeit14 der Instrumente in Takt 76 ermöglicht einen kurzen Moment zum nachdenklichen Verweilen. Zum Schluss hin ertönt noch ein letztes Mal Cilenšeks Akkord aus seiner Sonate für Oboe und Klavier. Damit ergibt sich ein runder Abschluss für die insgesamt 85 Takte des Epitaphs, obgleich die Summe von 85 Takten, die Cilenšeks erreichten Lebensjahren entspricht, ursprünglich gar nicht geplant war.15

In dieser Komposition knüpfte Wolschina an das Wissen, die Erfahrung und das Können seines Lehrers Cilenšek an. Die Musik zeichnet sich durch eine lebendige und gestische Entwicklung aus – eine Technik, die Cilenšek häufig in seinen eigenen Werken verwendete.

„Ich dachte, während ich das Epitaph schrieb, oft an ihn – und so entstand eine Musik für ihn mit dem, was er mir mitgegeben hatte; eine Musik, von der ich wusste, dass sie ihn auch bewegt hätte.“16

Carolin Linh Chi Vu

Reinhard Wolschina: Epitaph für J.C. für zwei Flöten und eine Harfe

1 Vgl. Ebert Musik Verlag Leipzig, Reinhard Wolschina. Werkverzeichnis. Diskografie. Biografie, Leipzig 2018, S. 18 f.

2 Susanna Morper, „Lockerer Lenker. Ein Freund der Freiräume: Kompositionsprofessor Reinhard Wolschina verabschiedet sich in den Ruhestand“, in: Liszt – Das Magazin der Hochschule. N° 15. Juni 2019, hg. von der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Weimar 2019, S. 42.

3 Vgl. Reinhard Wolschina, persönliche Kommunikation, 02.02.2023.

4 Vgl. Wolschina, persönliche Kommunikation, 02.02.2023.

5 Vgl. Reinhard Wolschina, Epitaph für J.C. für 2 Flöten und Harfe, hg. von Hubert Hoche-Musikverlag, Helmstadt 2003, S. 2.

6 Vgl. Reinhard Wolschina, Epitaph für J.C. für 2 Flöten und Harfe, hg. von Hubert Hoche-Musikverlag, Helmstadt 2003, S. 2.

7 Vgl. Frieder Gauer, „Verein“, <http://www.musicarara.de/verein.php>, abgerufen am 24.03.2023.

8 Vgl. Wolschina, persönliche Kommunikation, 18.01.2023.

9 Vgl. Wolschina, Epitaph für J.C. (wie Anm. 5), S. 2.

10 Vgl. ebd.

11 Vgl. Wolschina, Epitaph für J.C. (wie Anm. 5), S. 2.

12 Wolschina, persönliche Kommunikation, 11.04.2023

13 Wolschina, Epitaph für J.C. (wie Anm. 5), S. 2.

14 Vgl. Wolschina, persönliche Kommunikation, 02.02.2023

15 Wolschina, Epitaph für J.C. (wie Anm. 5), S. 12.

16 Vgl. Wolschina, persönliche Kommunikation, 02.02.2023