Reinhard Wolschina: Cocteau-Reflektionen für zwei Klaviere zu acht Händen (1982)

1982 komponiert in Weimar, bezeichnet Wolschina das Werk als Quartett.1 Das Stück wurde im Dezember 1983 durch Studenten und Prof. Volkmar Lehmann in Weimar im Saal Am Palais uraufgeführt.2

Wegen der speziellen Besetzung des Stücks – vier Pianisten an zwei Flügeln – fanden erst wieder in den 1990er Jahren etwa 25 Aufführungen in vielen deutschen Städten statt.

Cocteau-Reflektionen bezeichnet sich als Programmmusik. Wie in der Beschreibung der Partitur erwähnt, reflektieren drei Episoden einen Ausspruch von Jean Cocteau, dem französischen Dichter und Theaterstückautor:

„Wenn man mich fragte, was ich, sollte mein Haus brennen, hinaustragen würde, so antwortete ich: das Feuer.“3

In diesem Text ist Feuer der Höhepunkt, als Symbol für Erneuerung und Entwicklung, im Sinne der vier Elemente, die unser Leben auf Erden begründen. Diese gilt es hinauszutragen aus dem brennenden Haus, sie zu retten sozusagen.4 Diese Idee von Cocteau empfand Wolschina damals als wunderbar und komponierte daraufhin dieses Werk. Das etwa 12-minütige Stück ist in drei Episoden untergegliedert, aber zusammenhängend als ein Stück gemeint. Es gibt zahlreiche Verknüpfungen und Metamorphorsen von Akkorden, Motiven und Gesten in der Bewegung der Musik allgemein über die Grenzen aller drei Episoden hinweggehend.5

Es scheint, dass die Zahl 6 eine wichtige Rolle im Verlauf des Stücks spielt, z. B. mit 6-tönigen Akkorden, 6-tönigen Gesten, einer 6-maligen Wiederholung des Motives etc. Die Zahl ist ein Symbol für die junge Komponistengruppe Les Six, bei der in den 1920er Jahren Cocteau als Mitbegründer gilt, wozu auch Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Georges Auric und Germaine Tailleferre gehörten.6

Harmonisch kann das Stück als freitonal und nicht atonal bezeichnet werden. Wolschina komponiert 12-tönig, aber nicht im Schönberg`schen Sinne; sein Prinzip beim Komponieren ist tonaler Art, gemäß dem polnischen Komponisten Witold Lutoslawski, der in seiner Musik erstmals frei komponierte und ganz neu die 12 Töne behandelte.

Motive werden 12-tönig organisiert, aber melodisch gedacht. Das Hauptmotiv des Feuers bezeichnet sich als ein markantes, welches viele Veränderungen und Zitate im ganzen Werk erfährt.

6-tönige Gesten, die meist als Feuermotiv gekennzeichnet sind, und Trillerkettenklänge sind in allen drei Episoden zu beobachten, sodass diese Elemente Kohärenz zwischen den Episoden schaffen können.

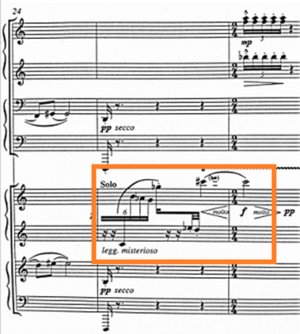

Die erste Episode – NOTTURNO, bezeichnet als ein Nachtstück geheimnisvoll7 – gilt der Darstellung und Einführung der Grundidee des Feuers. Die Idee entwickelt sich durch flammenartige Gesten und ein markantes Feuermotiv, das zum ersten Mal im Takt 25 erklingt, sowie durch Trillerkettenklänge, die immer wieder zu spüren und zu hören sind:

Die Taktart ist ein 3/4-Takt, aber schwankt sehr oft im Laufe der Episode zwischen einem 2/4-Takt, 4/4-Takt und 5/4-Takt.

Die erste Episode beginnt mit 6-tönigen Akkorden, die in den ersten drei Takten alle 12 Töne ergeben. Der Höhepunkt liegt nach einem großen Feuerklang wieder mit allen 12 Tönen als Trillerkettenklänge in Terzstrukturen.

Die erste Episode führt durch ein Espressivo-morendo-Solo zum Schluss und endet mit dem Ton A, der allen drei Episoden als End-Ton gemeinsam ist.

Die zweite Episode CAPRICCIO ist eine lebendige Episode, wie der Titel schon sagt: lebendig leicht und mit Geist.8

In dieser Episode werden mehrere kleine Bausteine dargestellt, in der Art von strophischen Variationen – wie sie auch in Sinfonien von Sibelius begegnen9 –, die nacheinander auftauchen und sich im Laufe der Episode fortsetzen; kennzeichnend ist, dass alle diese Motive 12-tönig sind:

Den Höhepunkt in den Takten 128–134 – mit markanten Motiven und zwei Akkorden im Primopart des Klavier II (Dominantseptakkord ohne Quinte) und im Secondopart des Klavier II (großer Dur-Septakkord ohne Quinte) – ergeben wieder 12 Töne.

Das Stück geht weiter mit den zuvor eingeführten bewegten Motiven, und am Ende führen alle 12 Töne als Tonleiter abwärts10 in Richtung zum Ton A.

Die Bezeichnung der dritten Episode CANTO LONTANO bedeutet Gesang aus der Ferne.11 Nach der sehr lebendigen zweiten Episode ist sie der ruhige Abschlussteil des Stücks. Das berühmte b-a-c-h-Motiv wird immer deutlicher hörbar ab Takt 154:

Eine von Wolschinas Referenzen bei der Schaffung dieses Werkes ist Johann Sebastian Bach. Wie er selbst sagt, bedeutet Bach für ihn das Non-Plus-Ultra in der Musik schlechthin.12

Es gibt einen Mittelteil von Takt 171–186, ein Intermezzo mit plötzlich sehr zarten und fast impressionistischen Klängen.

Ein ruhiges, etwas nachdenkliches, mysteriöses und fortschreitendes Thema, das sich mehrmals im Laufe der Episode wiederholt, wird in den letzten Takten von einem Cis-Dur-Akkord begleitet. Alles sieht sehr geheimnisvoll aus, und dann scheint es doch wieder erklärbar13, als ob der Sturm nachlässt und alles nach und nach klar und sichtbar wird.

Zum Schluss noch ein Zitat von Wolschina:

„ … jedes neu begonnene Werk ist und bleibt ein Abenteuer, man wird im besten Fall auch geführt und ist am Ende immer wieder erstaunt über das Gesamte, was dann in realitas entstanden ist. Dies ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, was nicht mehr mit bloßen Worten erklärbar ist.“14

Kanaz Difrakh

Reinhard Wolschina: Cocteau, 1. Satz, Notturno

Reinhard Wolschina: Cocteau, 2. Satz, Capriccio

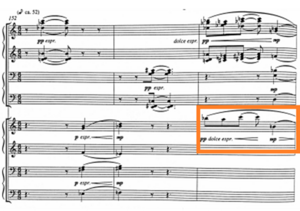

Reinhard Wolschina: Cocteau, 3. Satz, Canto Lontano

1 Vgl. EBERT MUSIK VERLAG Leipzig, Reinhard Wolschina, Cocteau-Reflektionen, S. 10.

2 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 14.6.2023.

3 EBERT MUSIK VERLAG Leipzig, Reinhard Wolschina, Cocteau-Reflektionen, Vorwort der Partitur.

4 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 14.6.2023.

5 Ebd.

6 Ebd.

7 Ebd.

8 Ebd.

9 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 22.6.2023.

10 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 14.6.2023.

11 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 22.6.2023.

12 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 14.6.2023.

13 Ebd.

14 Reinhard Wolschina, Mail an Verf. vom 22.6.2023.