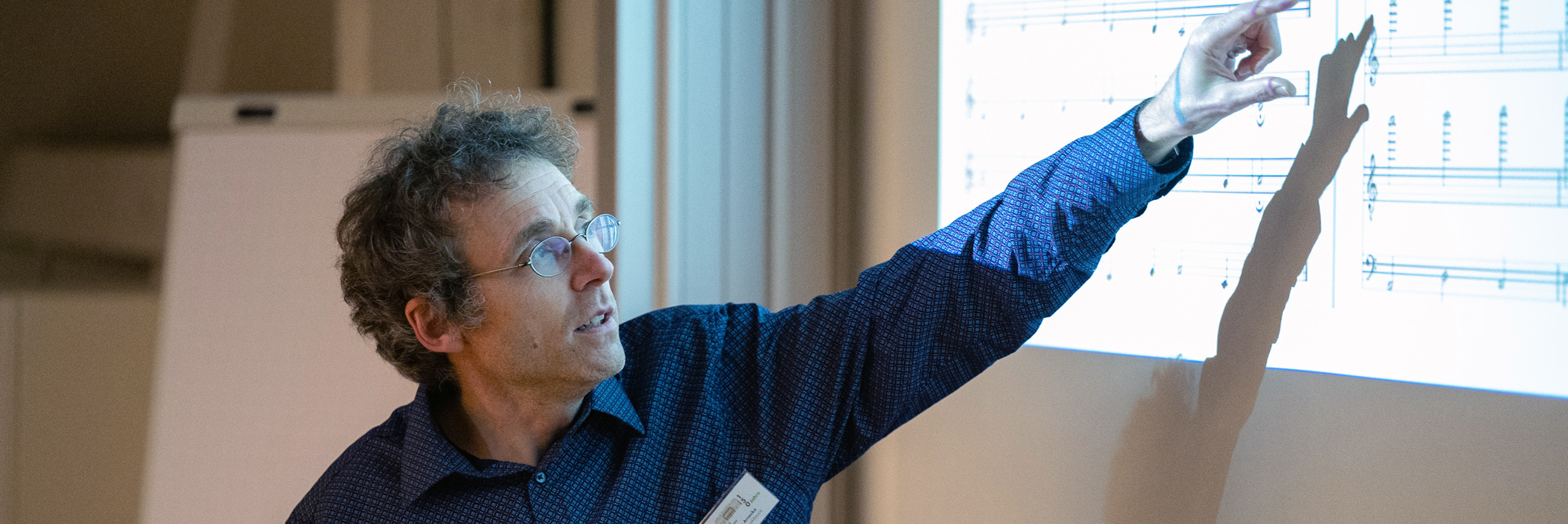

Schriftenreihe "Paraphrasen" – Weimarer Beiträge zur Musiktheorie

Der Titel »Paraphrasen« bedeutet eine Verneigung vor dem Namensgeber der Weimarer Hochschule: Franz Liszt schuf in seinen Klavier-Paraphrasen frühe Verbindungen von Komposition, klingender Werkanalyse, Vermittlung und Interpretation. In dieser Tradition widmet sich die Schriftenreihe bedeutenden musiktheoretischen Themen und bietet tiefgehende Einblicke in die Entwicklung und Analyse musikalischer Konzepte. Jeder Band der Reihe fokussiert sich auf einen spezifischen Aspekt der Musiktheorie.

Ein exemplarisches Werk ist Helmut Wells Untersuchung der Klangorganisation vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, welche die theoretischen Konzepte dieser Zeit – wie Skala, Akkord und Funktion – im Kontext der musikalischen Praxis analysiert. Ein weiterer Band beleuchtet das Leben und Werk von Siegmund von Hausegger, einem bedeutenden Vertreter der Münchner Schule. Der Autor Florian A. Kleissle integriert hier biographische Aspekte in eine differenzierte Betrachtung der symphonischen Werke des Komponisten.

Jeder Band der Reihe »Paraphrasen« enthält somit fundierte musiktheoretische Analysen und richtet sich an Musiktheoretiker*innen und -wissenschaftler*innen sowie an alle, die ein vertieftes Verständnis für die theoretischen Grundlagen der Musik suchen.

Libretti von Reinhard Febel. Benjamin Button und andere Werke

Band 8

Marcus Aydintan

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2024. 384 S.

In den Musiktheaterwerken von Reinhard Febel spannt sich ein thematischer Bogen von fantastischen und sonderbaren Begebenheiten bis zur Science-Fiction – manche handeln von historischen Persönlichkeiten wie Oswald von Wolkenstein oder Howard Hughes, in anderen erwachen berühmte Gemälde als Bühnenbilder zum Leben. Die hier vorgelegte Edition enthält alle selbstverfassten Libretti des Komponisten, darunter jenes der jüngst entstandenen Oper Benjamin Button. In begleitenden Essays reflektieren Jörn Arnecke, Marcus Aydintan, Jeffrey Arlo Brown und Ulrich Alexander Kreppein über die Musik Reinhard Febels.

Aufklänge. Der Komponist und Dirigent Siegmund von Hausegger

Band 7

Florian A. Kleissle

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2022. 682 S.

Als Komponist, Dirigent und Pädagoge bewegte sich Siegmund von Hausegger im Umfeld von Richard Strauss und der bislang wissenschaftlich noch wenig erschlossenen Münchner Schule. Die vorliegende Studie zeichnet detailliert den Werdegang des humanistisch hochgebildeten Künstlers nach, der sein Kompositionshandwerk ausschließlich von seinem Vater Friedrich von Hausegger erlernte – jenem Mann, dessen Schrift Die Musik als Ausdruck vielen Musikschaffenden der Zeit den ersehnten Gegenentwurf zu Eduard Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen bot. Aus Siegmund von Hauseggers inzwischen neu eingespieltem Hauptwerk, den fünf Symphonischen Dichtungen, ragt insbesondere die 1911 uraufgeführte Natursymphonie als ein bedeutendes Monument 'musikalischer Jugendstilistik' heraus. Alle fünf Werke kommen in diesem Buch unter Berücksichtigung maßgeblicher theoretischer Schriften von der Mitte des 19. Jahrhunderts an zu eingehender Analyse. Da die Kompositionen in engem Bezug zu konkreten Lebensumständen Hauseggers stehen, erscheinen die Werkanalysen eingebettet in seinen biographischen Werdegang. Darin offenbart sich eine nach außen hin selbstbewusste, nach innen jedoch fragile Künstlerpersönlichkeit, die angesichts der politischen Umbrüche ihrer Zeit immer wieder versuchte, aus einer elitären, monarchistischen Prägung heraus individuellen Einfluss auf das sich rasant verändernde Kulturgeschehen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu nehmen.

Skala - Akkord - Funktion. Theoriegeschichtliche und satztechnische Aspekte der Klangorganisation vom 16. bis zum 18. Jahrhundert

Band 6

Helmut Well

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2019. 443 S.

Die stets problematische Relation zwischen Einzelwerk und Theorieentwürfen erfuhr im Wandlungsprozess hin zur Dur-Moll-Tonalität eine besondere Zuspitzung. Die theoretischen Konzepte nämlich, mit denen die horizontalen, die vertikalen und die klanglich hierarchisierenden Momente des musikalischen Satzes erfasst wurden, entstanden in einem weiten historischen Abstand von mehr als 200 Jahren. Eine adäquate satztechnische und analytische Beschreibung des musikalischen Einzelwerks im Zeitraum zwischen Glareans Dur- und Molltonleitern und Rameaus Ideen der Akkordverknüpfung wird damit erheblich erschwert. Ziel der vorliegenden Studie ist, einige zentrale Momente der Theoriegeschichte im Hinblick auf die Klangorganisation des genannten Zeitraumes aufzuzeigen. Kurze Rückblicke auf die frühere Musiktheorie sind dabei ebenso erforderlich wie knappe Ausblicke auf die weitere Geschichte der Musiktheorie als Harmonielehre. Ergänzend treten Werkbetrachtungen hinzu, die von der konkreten analytisch-satztechnischen Seite her die jeweiligen Grundlagen der klanglichen Organisation und den Standort der Komposition im Verhältnis zur Theoriegeschichte verdeutlichen sollen.

Praktische Musiktheorie

Band 5

Jörn Arnecke (Hg.)

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2017. 324 S., zahlreiche Abbildungen

Das Buch versammelt in fünf Kapiteln Ideen und Wege zu einer praktischen Musiktheorie. "Spielend lernen" stellt drei überraschende Zugänge zur Musiktheorie vor. "Lernend spielen" dreht die Betrachtungsweise um und fokussiert sich auf die Verbindung von Musiktheorie und Interpretation, erläutert u.a. durch Peter Gülke. "Forschen aus der Praxis" geht vom instrumentalpraktischen Ansatz aus, von der Partimento-Tradition bis hin zu feinsten mikrotonalen Untersuchungen. "Praxis für die Forschung" berichtet von Singen, Bewegung und Transkription, die auf jeweils unterschiedliche Weise zu Erkenntnissen führen. Den Abschluss bildet ein Praxis-Projekt: Hauptfach-Studierende im Master Musiktheorie an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar entwarfen ein eigenes Kapitel und beleuchten die "Praktische Ausbildung" im Musikschul-Bereich.

Der Blick wird so auf künstlerische Qualitäten des Faches gerichtet: Der Band weist nach, wie weit praktische Anwendungen in der Musiktheorie reichen. Gewidmet ist er dem früh verstorbenen Musiktheoretiker Matthias Franke, dessen letzter Vortrag hier veröffentlicht ist.

Warum ist Musik erfolgreich? Beiträge der IX. Weimarer Tagung "Musiktheorie und Hörerziehung"

Band 4

Jörn Arnecke (Hg.)

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2016. 202 S.

Erfolg lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Aber es lassen sich aus verschiedenen Perspektiven Annäherungen formulieren – ohne Kunst auf ein Kochrezept zu reduzieren. Die Frage, was Erfolg verspricht, kann dabei auch über ihre Umkehrung diskutiert werden: Welche Musik, die zweifellos Qualität besaß, hatte keinen Erfolg? Welcher Erfolg erwies sich als zeitbezogen und hinterließ wenig Spuren in folgenden Generationen? Zu erörtern ist immer auch, was Erfolg eigentlich bedeutet. Welche Kriterien kann also die Musiktheorie heranziehen, um Erfolg oder Misserfolg eines Werkes, eines Komponisten dingfest zu machen?

Dieser Band gliedert sich in fünf Themengruppen mit jeweils zwei Beiträgen. Zunächst werden zwei unbestrittene Erfolgskomponisten auf ihre Strategien befragt, danach folgt die Kehrseite: Komponisten, deren künstlerische Qualität höher ist als der Grad ihrer Rezeption. Erfolgskomponisten, die in ihrer Zeit verhaftet blieben, begegnen uns ebenso wie Künstler, die zwischen Vergessen und Wiederentdecken changieren. Abschließend wird die musikalische Moderne in den Blick genommen.

Organisierte Post-Tonalität. Studien zu einer Synthese von Pitch-class set theory und Schichtentheorie Heinrich Schenkers

Band 3

Stephan Lewandowski

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2017. 231 S.

Welchen Gesetzmäßigkeiten folgt die Anordnung des Tonmaterials in post-tonaler Musik der sogenannten Klassischen Moderne? Gibt es eine „freie Atonalität“? Wie verhalten sich Harmonik und Kontrapunktik in dieser Musik zueinander? Und: Lassen sich, um alldem nachzuspüren, die beiden musiktheoretischen Paradigmen Pitch-class set theory nach Allen Forte und Schichtentheorie nach Heinrich Schenker zu einer kompetenten und aussagekräftigen Synthese führen? Diesen musiktheoretischen Fragestellungen geht die Studie in einem geschichtlichen Abriss des Diskurses um bestehende Ansätze zu einer Verbindung von Pitch-class set theory und Schichtentheorie sowie mit der Analyse ausgewählter Kompositionen Arnold Schönbergs nach.

Musiktheorie und Vermittlung. Didaktik · Ästhetik · Satzlehre · Analyse · Improvisation

Band 2

Ralf Kubicek (Hg.)

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2014. 384 S.

Die Frage, wie die Inhalte des Faches Musiktheorie auf hohem kreativem Niveau zu vermitteln sind, steht im Mittelpunkt dieses Buches. Die hier herausgegebenen Aufsätze, die für den VI. Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musiktheorie in Weimar entstanden, vermitteln Erfahrungen und Fachwissen, bieten Lehrenden und Lernenden viele neue Anregungen und stellen didaktische Konzepte vor. Mit Beiträgen über das gregorianische Repertoire bis hin zu György Ligetis Klavierkonzert wird aufgezeigt, über welch große Bandbreite die Fächer Musiktheorie und Hörerziehung heute verfügen können. Zudem wird nicht nur über ästhetische Implikationen der Satzlehre nachgedacht, sondern es werden auch zahlreiche Beispiele für eine zeitgemäße Werk- und Höranalyse vorgestellt. So wird deutlich, wie lebendig und interessant Musiktheorie sein kann und wie in diesem Fach anregend in Tönen gedacht und über Töne nachgedacht und gesprochen werden kann.

Von Brücken und Brüchen. Musik zwischen Alt und Neu, E und U.

Band 1

Jörn Arnecke (Hg.)

Georg Olms Verlag Hildesheim. 2013. 231 S. mit Notenbeispielen

Die jährlich stattfindende Weimarer Tagung "Musiktheorie und Hörerziehung" erfährt durch diesen Band erstmals eine schriftliche Dokumentation.

Brücken bauen: Das sollte bei der Tagung 2012 vor allem durch die Kraft der Kontraste geschehen. Zum einen wurde das Neue in der alten Musik und das Alte in der neuen untersucht; zum anderen sollte der Gegensatz, der oft mit den Etiketten E und U versehen wird, aus einer aktuellen Perspektive ergründet werden. Daraus entstanden sinnstiftende Verbindungen, etwa zwischen Tradition und Avantgarde, aber auch Erkenntnisse über Abgrenzungen und Trennendes. "Von Brücken und Brüchen" ist daher zu berichten.

Brücken bauen: Das steht auch symbolisch für die Schriftenreihe des Zentrums für Musiktheorie an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, die mit diesem Band startet. Zusammenhänge sollen hergestellt werden zwischen Musiktheorie und Pädagogik – so wie es sich die Weimarer Tagung "Musiktheorie und Hörerziehung" seit ihrer Gründung vorgenommen hat.